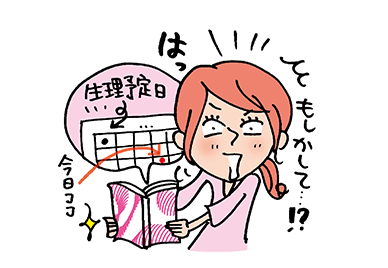

妊娠超初期(妊娠1ヶ月:妊娠0~3週)

月経が遅れ体調の変化が出だしたら、妊娠かもしれません。ここではさまざまな兆候を紹介していきます。「あれ?」と思ったらチェックしてみて。

妊娠初期(妊娠2ヶ月・3ヶ月・4ヶ月)

妊娠検査薬で陽性の反応が出て、妊娠が判明します。つわりの症状も出てきてママにはつらい時期ですが、赤ちゃんはおなかの中で胎芽から胎児へと大きく変化・成長しています。

妊娠中期(妊娠5ヶ月・6ヶ月・7ヶ月)

おなかのふくらみが少しずつ目立ってきて、つわりが落ち着き流産リスクも下がってきます。一般的に「安定期」と呼ばれることもある時期ですが、油断しない必要があります。では、この頃のママと赤ちゃんはどんな状態なのかを説明していきます。

妊娠後期(妊娠8ヶ月・9ヶ月・10ヶ月)

赤ちゃんに会える日が迫ってくる妊娠後期。胎動がピークを迎えやがて落ち着き、赤ちゃんは外の世界に出る準備を始めています。この頃のママの体はどうなっているか、ご説明していきます。